「結界」を知ると人間関係が良くなる3☆「品格の教科書」P134「結界」を知らないのは下品です

「畳のヘリを踏んではいけない」幼い頃から厳しく言われました。

どうしてか意味がわからないまま、そんなものかと受け止めていました。

祖父母といっしょに暮らしているとテレビはいつも時代劇が優先でした。

縁の下に潜んだ忍者が畳の間の隙間から刀を突き出して武士を傷つけるなどと言うシーンがありました。

武士にとっては命に関わることだっだから、この危険な線は早く飛び越さなければいけないんだなあ、

その上に座るなんてとんでもない、

時代劇を見ながら自分で勝手に結びつけて納得していました。

ある意味それは正しかったのです。

「畳は起きて半畳、寝て一畳」と言われるように、

人が一人暮らすための最小の空間とされ、

ヘリは空間を分ける「結界」と考えられていました。

その境界はあちら側でもこちら側でもないあいまいで不安定な場とされ、

危ういものと恐れられていました。

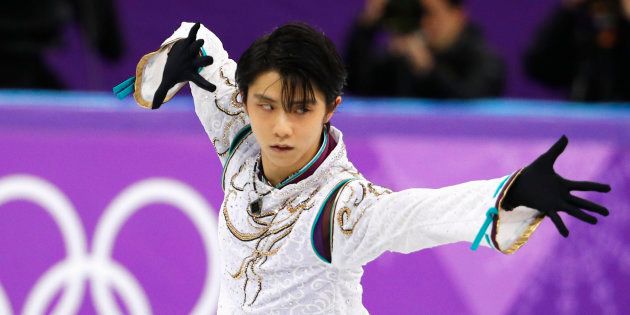

フィギュアスケート羽生結弦さんの平昌五輪で演じた陰陽師「安倍晴明」は鬼気迫る演技でした。(写真HUFFPOSTさんより)

平安時代に有名な陰陽師「安倍晴明」の仕事の一つが結界を張る事でした。

外から魔物が入ってこないように目に見えないバリア「結界」を張り、

都を守っていたのでした。

「結界」と言う考え方は、今も暮らしの中でも生きています。

簡単に言うと「区切るもの」です。

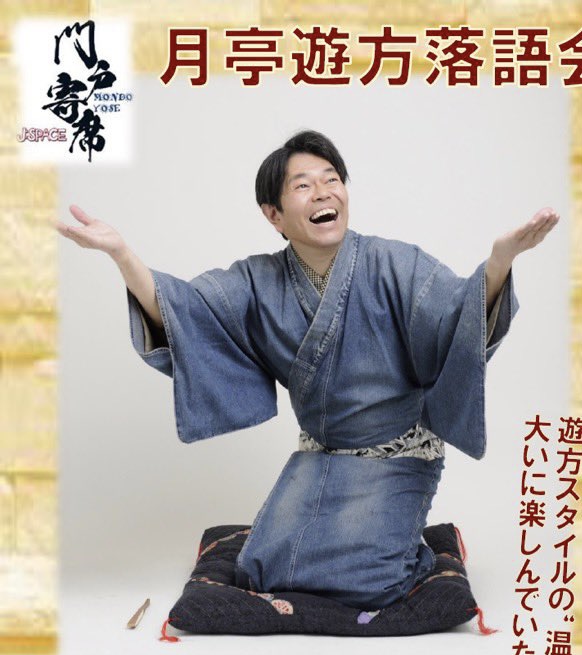

落語では噺家さんが高座に上がり座布団に座り、扇子を置いてお辞儀をするのも結界を張っているのです。

こちら側で起こっていることは現実ではないと表したのち、

羽織を脱いでおもむろに話し始めます。

写真は知り合いの噺家さん「月亭遊方」さんです。

演じる時は扇子を置き(ポスターなので場所は違いますが)羽織は脱いでいます。

家においても、玄関は結界です。

家の中は家人の領分であり、玄関という結界によって外と内を分けているのです。

玄関に足を踏み入れると言う事は結界を超える心構えが必要です。

インターホンを押す前に身なりを整える、

コートは外で脱ぐといったマナーはこの結界と言う考え方からすれば納得できます。

畳のヘリを踏むことは「親の顔を踏みつぶすこと」として戒められました。障子や襖、のれんも個人のプライバシーを精神的に分ける「結界」です。

外国の家屋のように確たる壁を設けない日本の家屋において

畳のヘリだけでなく、

障子やふすま、のれんも塀も空間を区切る結界とされてきました。

簡単に乗り越えられるのに日本人の間では無意識のうちに立ち入ってはいけないと認識されています。

桂離宮には頑丈は塀はありません。(NHKアーカイブス桂離宮より)

天皇の別荘として建てられた桂離宮には低い生垣だけしかも受けられていません。

セキュリティーを重んじる外国人が見ると異様に思えるそうです。

日本人にとってはさして問題にならなかったのは「結界」の意識が強く根付いているからでしょう。

精神的にも同じように結界を作り、

むやみに「他人のプライバシーを詮索しない」

「自分の考えや価値観を押し付けない」

「相手に恥をかかせる」

などと言う事は同じようにマナー違反とされてきたからこそ

付かず離れずの程よい人間関係が育まれてきたのです。

反対に出れない体には毅然とした態度で応じるへ、それは相手にも結界を越えさせない作法です。

「結界」と言う考え方は

お互いの立場やあり方を認め、

程よい距離を置きながら

コミュニケーションを図ることの重要性を物語っています。

[関連記事]

作法の形とその裏の意味から身に付ける1☆品格の教科書P5「はじめに」より

作法やしぐさの根っこは同じ2☆「品格の教科書」P106「左が上位」と覚えておけば間違いません。

90分でいくつものマナーが覚えられます。

熊本城ホールで講演

1月23日(日)13:45〜

会費 2000円

お近くの方、

出張で熊本の近くにいらっしゃる方、

この際、熊本旅行しようかなって方

ぜひいらっしゃってくださいね。

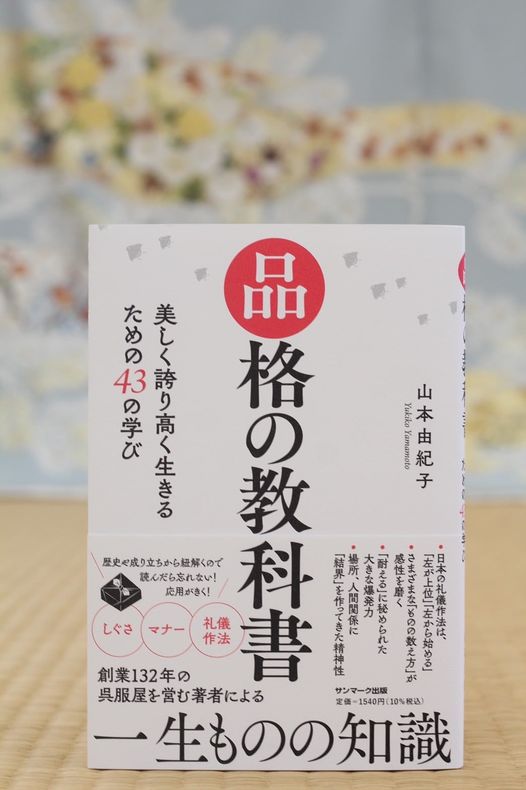

「品格の教科書」は全国の書店さん、

またはアマゾンで手に入ります。

この記事へのコメントはありません。