日本刺繍、職人技のスゴさを見た!

きもの豆知識

「すごい刺繍を見せてもらったわ。見てきたら」お客様が私に勧められました(笑)

6月初めに京都みやこめっせで行われた京裳苑に行けなかった方のために7月に池田店で「池裳苑」を開催しています。京裳苑にきてくださったメーカーさんの中から、刺繍屋さんと袋帯のメーカーさんにきていただきました。

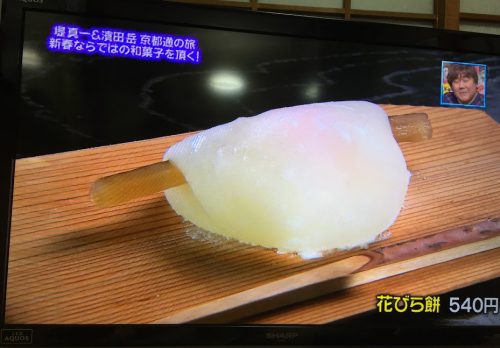

ところでその刺繍は夏物の付下げでした。

えんじ色で描かれた百合の柄のうち、右上の百合だけ立体感を持たせるように輪郭が線で刺繍されています。

グリーンの葉がふっくら刺繍してあります(上記の写真)

裏返すとこんなふうになっていました。

裏側は糸が渡っていません。

刺繍は、表も裏も同じになるのが普通です。

こちらが普通の刺繍です。

表の刺繍がこちらです。

刺繍の部分は裏も同じように糸が通っています。

表と裏が違う刺繍は室町時代に始められたそうです。

この時代、糸の値段が高くて糸を節約するために表の生地を「点」ですくって表だけ糸を渡すやり方が考えられました。

ワンポイントで生地をすくうのは高い技術が必要です。

今は大島紬や夏物に使われる技術だそうです。

大島紬など平織りの布は刺繍をするとその部分だけ突っ張ってしまいます。

また、夏物は裏を付けないため、裏に回った刺繍糸が邪魔にならないようこの方法で刺繍するのだそうです。

着物は一反一反、作られる過程に物語があります。

いろいろな職人さんが長年磨いた技術と経験でどうしたら美しく表現できるかを考えながら、

困難をクリアしながら作られているのを目の当たりにします。

それを全て伝えることは不可能です。

私自身も職人さんの努力やこだわりを聞いてお伝えしたいと思っています。

ブログの読者登録、こちらからできます

この記事へのコメントはありません。