着物を染めているところを見てみたい☆京都の染め工房「西原」さん見学会

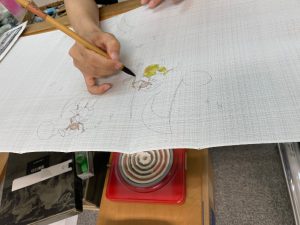

「暑いのに大変ですね。そうなんですよ。冬はあったかくていいんですけどね」細かい色差しの作業を丁寧にされている職人さんたちのほとんどが美大出身者です。

この日の京都は37度!冷房をガンガン入れてもそれほど涼しいと感じない暑さ。それでも染料はすぐ乾かさないといけないため、下から電熱を焚きながら染めておられました。

みやこめっせでの展示会「京裳苑」でも毎年大人気の染め工房、西原さん。

私が着ている着物の中でも多い大好きな染屋さん、京裳苑にも出品していただいている西原さんの工房をお客様と見学に行ってきました。

着物の反物12メーター以上を伸ばして染めなければいけません。染めた後、余分な染料を水洗いして落としたり、蒸したり、多くの作業があるため、染め工房は広い場所が必要です。それで郊外の離れたところにある場合が多いのですが、西原さんは街の中心にも染め工房を持っていらっしゃいます。

狭い空間でもローラーで回すことで、着物1反12メーターを順に染められます。

ローラーで立体的にぐるぐる回して必要なところだけ染めていく工夫がしてあります。

皆、黒くてそんなに変わらないように見えますが、生地に乗せると発色します。

生地によって色の染まり方が違います。生地の端で試してみてから染めます。

西原さんが得意なかわいい柄です。コレは名古屋帯のお太鼓の部分です。

名古屋帯の前に来る柄は横向きになるため、お太鼓の柄とはまた変えてあります。さらに帯を巻く方向によって変えられるよう、半分づつ違う柄にしてあります。

壁にかけてあるハケがオブジェの様です。

こちらはビルの最上階、はけ染の現場です。

図案を写した輪郭(昔はツユクサの汁)は水で洗うと落ちて見えなくなります。

壁には色見本。色は必ず使用する生地に試してから使います。

乾かすために天井へあげてあります。

「端から端まで同じ濃さで染めなければいけないですからね。湿度によって乾き具合も変わる難しいです」

一部が染め終わった反物は天井に上げて乾かします。

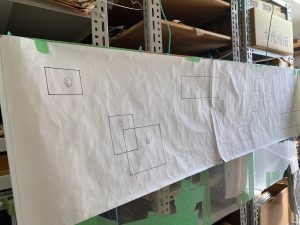

型紙

スクリーン染めするときの板です。

穴が空いているところに染料が入り、生地に染まっていきます。

型紙は昔は丈夫な和紙を何層も重ねて、柿渋を塗って丈夫にしたものを使っていました。

今はほとんど天然の材料は使わないので丈夫だそうです。

使い終わった型紙は洗って乾かしておきます。

新人の職人さんが練習用に染めたものですって。先輩が教えていらっしゃいました。「思いの外上手かった」と誉めていらっしゃいました。

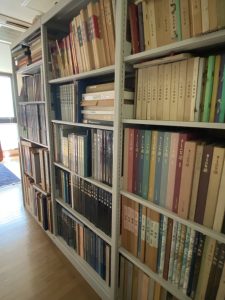

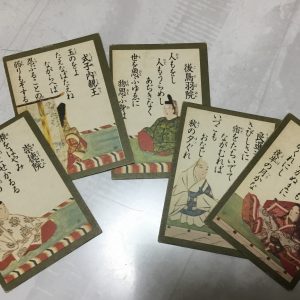

最後に資料室を見せてもらいました。

図案集が図書館お用に並んでいます。

以前に染めた図案の原画が大変な量で収納されています

以前に染めた生地の見本帳が圧巻

写真集や過去の図案の下書きとか残る越されています。これが染屋さんの財産なんです。

これから染める白生地が積んでありました。織柄があります。

どんな色や柄を染めるかはもちろんですが、どんな生地に染めるかを選ぶのは染屋さんの最も重要な腕なのだそうです。

大変な熟練した技術の積み重ねで出来上がるのですね。

いろいろな職人さんが真摯に関わっていらっしゃる現場を皆さん、興味深く目を丸くして見て来ました。

ブログの読者登録、こちらからできます。

この記事へのコメントはありません。