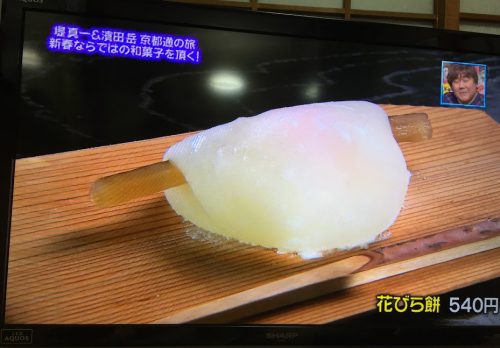

ハモを食べるなら京都の名店「堺萬」

京都の夏は「鱧(はも)」祇園祭も鱧祭りと言われています。

あまりにもそのイメージが強すぎて、ハモは7月に食べるものだと思っていました。

ハモは淡路島や明石で獲れる鰻とウツボの中間のような姿の長い魚です。

「ハモ」の名前の由来は

獰猛な歯があって人を噛むほど凶暴であることから「食む(はむ)」 それが転じて鱧となった、

鋭い歯をもっているため「歯持ち」からとなった説などがあります。

ハモには鋭い歯があります

とても生命力が強く、海から離れた京都まで死なずに運べたので、夏の精力剤として珍重して食べられました。

頑丈な骨があるため、包丁で骨切りをします。

開いた身を皮一枚残して細い幅でジョリッジョリッとリズムよく切っていきます。皮一枚だけ残して切る技術は本当に見事です。

学生時代、身を寄せていた親戚の家では鱧が大好きだったので、頻繁に鱧を食べていました。

京都ではハモの骨切りがうまくできなければ魚屋さんにもなれません。近くのスーパーに入っている魚屋さんが良いハモを扱い、骨切りも上手かったので、いつも買いにいっていました。

高級なハモの皮は薄く、身は厚みがあって真っ白でふわふわしています。

安物のはもの皮は分厚くゴムの様、反対に身は薄くパサパサしていて全く別物! ハモを食べるならよいお店で食べたいものだと思います。

京都でハモの名店と言われるのは何といっても「堺萬(さかいまん)」さん。二条城の近くにあります。

お弁当を取り寄せて食べたことはありましたが、ナント、お店へ行ったのは初めてでした。と言うのも、ハモ単品で名を馳せた堺萬さんはちょっと敷居が高かったです。

鱧の皮、卵、ほほ肉、煮凝り、ハモ寿司など全て鱧ずくし。鱧のほっぺの肉なんて初めて見た。

八寸に添えてあったのは ハモのほほ肉 こんなの見たことない!

と言うのも よほど大きなハモでなければ食べられるほど大きくないし、取り出せないでしょう。

2品目、ハモの身を魚素麺にし、寒天を出汁で固め、上に小豆が乗せてありました。和菓子「水無月」に似て涼しげでした。写真を撮り忘れました。

王道の鱧の吸い物。大きさ(幅の広さがすごい)厚み、ふわふわ感、味の深み、さすがの超優秀なハモ!ハモの肝も入っていてお出汁が泣けるくらい美味しかった

真ん中が湯引き、周りが薄造り、左下の細いのが皮、どれも逸品!

ハモ鍋のお出汁が美味すぎる!

揚げ物はアスパラを鱧で巻いたもの。アスパラとも相性良し

ハモの源平焼きー源氏と平家の戦いの旗紅白から名付けられた昔ポピュラーだった名付け。白焼きとタレ焼き

ご飯はハモ雑炊。鱧からのお出汁で食べて美味しくない訳なんてあり得ない!

香のもの(漬物)も自家製。器も素晴らしい

最高に素晴らしいハモを 丸ごと1匹隅から隅まで、それぞれ相応しい色々な料理法で提供してくださいました。

これこそが「鱧食べるなら、堺萬」「毎年夏に一度は堺萬」と京都の人を惹きつける所以なのでしょう。

夏の風物詩と言われるハモですが、実は秋が旬です。

ハモは皮からとても良いお出汁が出て身に脂が乗って松茸と一緒に土瓶蒸しで食べるのも最高です。

全て個室。老舗らしく落ち着いたしつらえでした

お店を出てもずっと見送ってくださる大将と中居さんに振り返って一礼し、そんな時期にまた行けるといいなあと思いました。

ブログの読者登録、こちらからできます

この記事へのコメントはありません。