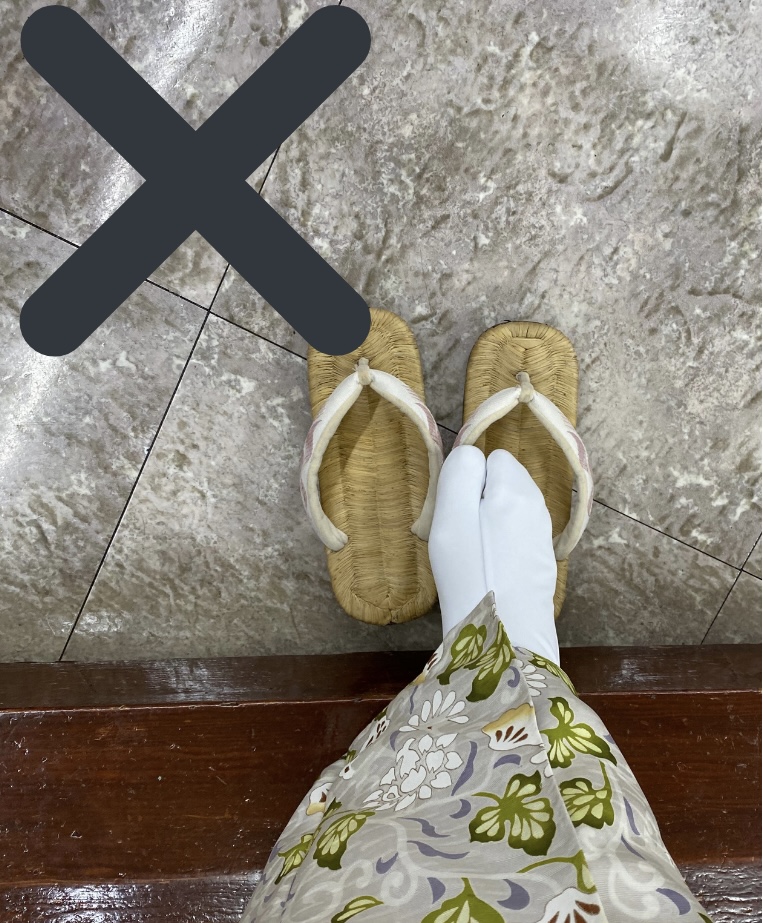

玄関で靴を後ろ向きに脱いではいけない

玄関で靴を脱ぐ時、どちらを向いて脱ぎますか?

A 後ろ向きになって靴を外向きに揃えて上がる

B そのままの向きで上がる

一見、靴を揃えて上がった方が丁寧な様に見えます。

ですが、Aはマナー違反です。

正しいやり方と解説はこちらをご覧ください。

玄関での靴の脱ぎ方

その理由は2つ

1 お家の人にお尻を向けることになります。

お尻は不浄な部分とされ、それを他人に向けるのはNGです。

2 反対向きに脱いだ靴を足でちょんちょんと揃えるのはブサイクです。

玄関は家の中と外を分ける境界線ー結界(けっかい)です。

「結界」とは

境界線の見えない守り、「ここからは特別な空間」という区切りです。

目に見える柵や壁がなくても、石、縄、敷物などで「ここから先は別の世界ですよ」と示す仕組みです。

玄関も結界の一つです。

靴を脱いで入るのも、他の空間に入ると言う意味で気持ちを切り替える必要があります。

神社の鳥居や、お寺の門をくぐると空気が変わったように感じるのも、外の世界「現世(うつしよ)」と、神仏をお迎えする清らかな空間「常世(とこよ)」を分けているからです。

玄関で靴を脱ぐことで、外の埃や土を家の中に持ち込まないだけでなく、「今から相手の大切な空間に入る」という敬意を払い、心の切り替えをするためです。そのために外の不浄な気が入らないように玄関では靴を脱ぐ作法が息づいているのです。

しめ縄も、玄関も、畳の「ヘリ」も、境界線「結界」です。

結界は、日常の暮らしの中に身近にあります。

「結界」には大きく3つの役割があります。

- 守る:不浄や悪い気が入らないようにする

- 整える:空間や人の心を切り替える

- 敬う:特別な存在や行事に敬意を示す

落語家さんが話を始める時に前に扇子を前に置くのも「結界」です。

そこからのお話は架空のお話だと聞く人の心を切り替えているのです。

西洋の家屋では、壁自体が丈夫で、壁をくり抜くことで窓を造り、外と繋いできました。つまり、部屋は個室となり、プライベートを重視した考え方です。

日本では、障子や襖(ふすま)で空間を区切ってきました。

向こう側は見えないけれど人の気配は感じることができる、家族であっても気配を感じ、お互いに配慮しながら丁寧に生活してきました。

これにより、人とのコミュニケーションや、お互いへ配慮する心が自然と生まれて来たのでしょう。

お互いに個人を重視しながら、内と外を緩やかに繋ぎ、安らぎと安心を築くことができる、

それが「和」の精神なのですね。

ブログの読者登録、こちらからできます

この記事へのコメントはありません。