畳のへりを踏んではいけない

畳は最近のお家ではすっかり見られなくなりましたが、呉服屋にとってはなくてはならぬものです。着物を広げる時などには必ず畳が必要です。なんとなく落ち着くのは私だけでしょうか。

畳は 一畳(じょう)、2畳と数えます。

「立って半畳、寝て一畳」

人が生きていく上で必要な空間は、疊一畳あれば十分と言う意味です。

そのことわざは転じて、

どんなに地位が高くお金持ちでも実際に人が生きるのには多くは必要ない、それ以上欲しがることは無意味であり、現状に満足することが大切だという教えでした。

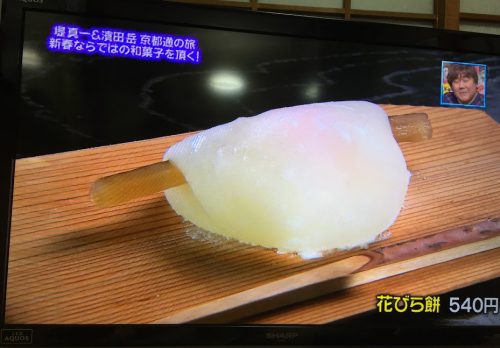

お雛様は畳の上に座っています

平安時代には住居は 板の間でしたから貴族などの身分の高い方は座ったり、寝る場所としてその場所だけ畳を敷きました。

畳という言葉は、使わない時が、畳んで部屋の隅に置いていたことから、畳むが畳となったようです。

男雛も女雛も錦のヘリの畳の上に座っています。

幼い頃、祖父から「畳のへりは踏むな」といつもキツく言われ、見つかったら叱られました。

思い出しても厳格な祖父が怖かったです。

畳の「へり」とは畳の長い方の端に縁取りの様につけてある布のことです(写真の黒い部分)

畳の角が痛むのを防いだり、畳と畳の間の隙間を埋めたりする役割があります。

ヘリを踏むなと言うことには、おおよそ3つの理由があります。

1 畳のヘリの色や文様は身分や格式を表わした。

ヘリはかつては権威の象徴でした。身分によって使えるヘリとそうでないへりが厳格に分かれていました。また家紋(家のマーク)が入ったり豪華な装飾があったためへりを踏むことは、その家を侮辱する行為と見なされました

2 結界

実際に壁がなくてもへりを隔てることで自分と相手を分ける境界線と認識しました。茶道でも点てられた抹茶はヘリの向こう側に置かれ、飲むときは自分の居る畳の方に持ち込んでからいただきます。

3 攻撃から身を守る

武家時代には、畳の間から槍や刀で床下から攻撃されることを防ぐため

このような理由から「畳のヘリは踏むな」と言うマナーになった訳です。

呉服屋は全て畳、そんなことを知らない幼い頃には家の中を歩くことさえ慎重になったものです。

ヘリを踏まないために、茶道では縦や斜めを4歩で、横を2歩で歩くようにお稽古の初日に教えられます。

洋服で歩くと3歩半と一歩半になってしまいます。

着物なら教えられなくても自然と4歩と2歩になるのです。

1000年以上に亘って積み上げられた全ての文化は着物でしたから、着物を着ることは日本文化を体感するのに最も有効な方法ですね。

ブログの読者登録、こちらからできます

この記事へのコメントはありません。