映画「国宝」から思い出す歌舞伎のシーン ☆ 襲名披露

映画「国宝」

その家系に生まれたから後継となるプレッシャーと 実力はあっても継ぐ事は許されない葛藤が描かれていました。

役者の家系において次の代に引き継ぐ時、襲名披露が行われます。

出世魚のように、数段階の名前を継いで行く家も多いです。たとえば市川團十郎家では、「新之助」→「海老蔵」→「團十郎」。 松本幸四郎家では、「松本金太郎」→「市川染五郎」→「松本幸四郎」となっていきます。

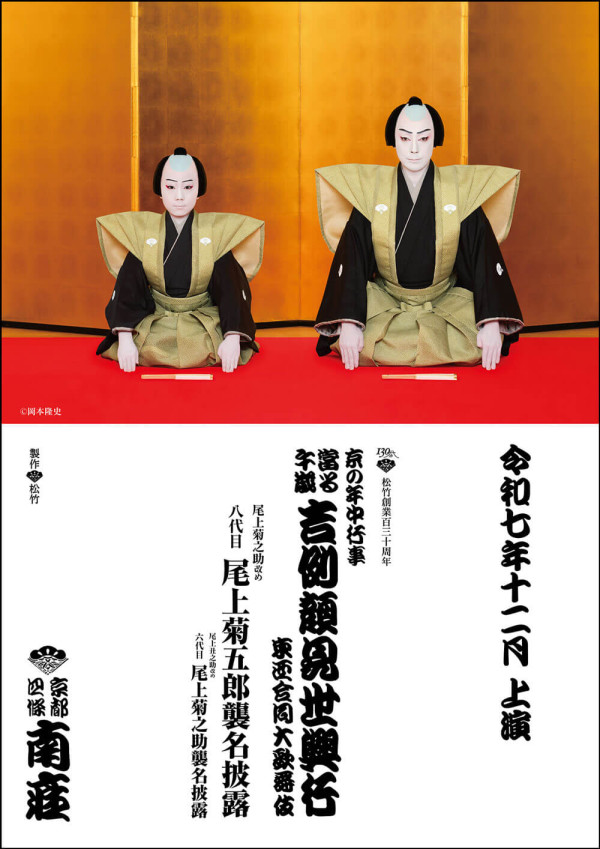

「八代目尾上菊五郎 六代目尾上丑之助 襲名が2025年年末、京都南座でもお顔見世で披露されます(写真:歌舞伎美人より)

京都で過ごした学生時代、歌舞伎好きだった親戚のおばあさんと南座へよく行きました。中でも襲名披露は華やかで、歌舞伎ファンにはとても魅力的!

襲名披露は、名前を継ぐことを公に宣言し、観客に報告する場です。

襲名する役者だけでなくその親族や歌舞伎界の重鎮などが裃姿でずらりと舞台に出揃い、順にお祝いの挨拶「口上(こうじょう)」を、独特の声技で発します。

「東西東西」(とざい、とうざい)に始まり、「隅から隅まで ずずずい~っと希い(こいねがい)上げ奉りまする」と結ぶのが定型です。あの華やかで凛とした空気が魅力です。

襲名公演では、お祝いに駆けつけた名優たちの共演が楽しめる上にわかりやすく華やかな演目が並びます。

襲名披露が発表されるとお祖母さんはそわそわ、何ヶ月も前から「今度は絶対行こうね」と誘われたものです。

「この程度の芸で、大きな名前を襲名していいの?」

先代とは大違い!

生意気にもおばあさんに言った事があります。

「襲名披露は上手くなったからするものではないのよ」ときっぱり。

「その名に恥じないように精進します」と決意表明する場なのです。

芸事でもスポーツでも舞台や試合に出るとうまくなるということがあります。

うまくなってから出るという方が普通に思われますが、実はその反対でどんどん本番をこなすうちに上手くなっていくものです。

本番に出るためにはどうすればいいのか。

周りの応援と、やってくれるかもしれない…と思わせる何かが必要です。そういう意味で、懸命に取り組むことはもちろん、してほしいと依頼されたことは喜んで、進んで取り組む姿勢がとても大切です。

「精進する」ということはそういうことだとお祖母さんは教えてくれました。

単なる「名前の継承」ではなくその名に込められた芸の伝統や精神を受け継ぐ、襲名には「伝統を守る」という側面と「新しい時代に適応する」という側面があり、常にバランスを取ることが求められます。

山本呉服店においても江戸時代から代々続いてきたことは並大抵では続かなかったのだろうと思われます。

料理旅館から呉服屋をはじめ、明治時代、当主が若くして亡くなり呉服専業になったことを考えても、その時代に合わせて変化してきたことは事実です。その上、戦争に天災、社会情勢の変化などを考えれば本当に大変だったろうと思われます。

洋服がほとんどの暮らしの中で着物を纏う価値を新たに見出し、着物の素晴らしさを伝えて行きたい、

「精進」して行きます。

[関連記事]

映画「国宝」のポスターに懐かしく、、☆ 私の歌舞伎 修行

ブログの読者登録、こちらからできます

この記事へのコメントはありません。