着物の「しつけ糸」と「子育て」の関係

「しつけ糸をつけたまま着ていたの?」

着付け教室を終わった後、畳んでいらっしゃる大島の着物には白い大小しつけがくっきり浮かび上がっていました。

「どれを取ったらいいか分からなくて怖くて、、、」

そこで「取らないといけないしつけ糸」と「取ってはいけないしつけ糸」の見分け方と取り方を説明しました。

こちらも見てくださいね。大変、人気記事です。

着物のシツケ糸、どれを取ったらいいの?『取るしつけ』『取ってはいけないしつけ』の見分け方!

基本的には表に見えているしつけ糸のうち、大きくざっと縫ってあって取りやすいものを取ればいいのです。糸もぽそぽそで弱いです。

仕立て屋さんによっても違いますが、袖まわり、裾、たまに縦褄(着物の左右の端)や衿周りにしてあるのでチェックしましょう。

ところで「着物の仕付け」と「子供の躾」と大きな関係があるのを知っていましたか?

「躾」は、中国から伝えられた漢字ではなく、日本で考案された漢字「国字」です。「身」と「美」で「身だしなみを美しくする」という意味です。

「仕付け」とは、着物の形が整うよう、仮に縫いつけておくことで「しつけ糸」とは和裁の言葉で、本縫いをする前に仮縫いをする弱い糸のことです。

その縫い方は、あくまで細かすぎず、大雑把で本縫いの邪魔をしないよう、要所要所を止めていきます。

着物が縫いあがると、仕付けの糸は取りはずします。

着るときには仕付けの糸はそこにあってはいけないものになるのです。

子供も小さい時は物事の良し悪しや生活習慣を親がしっかり教えますが、自立できるようになったら外からの強制は外すという意味なのです。

しつけ糸を強い力で引っ張ると切れてしまうのも、子供に対するさじ加減が必要だっという教えと通じているようです。

しつけ糸が残ったままの着物を着ていたら恥ずかしいですよね。

いつまでも親に頼って自立していませんと言っているようなもの?でしょうか。

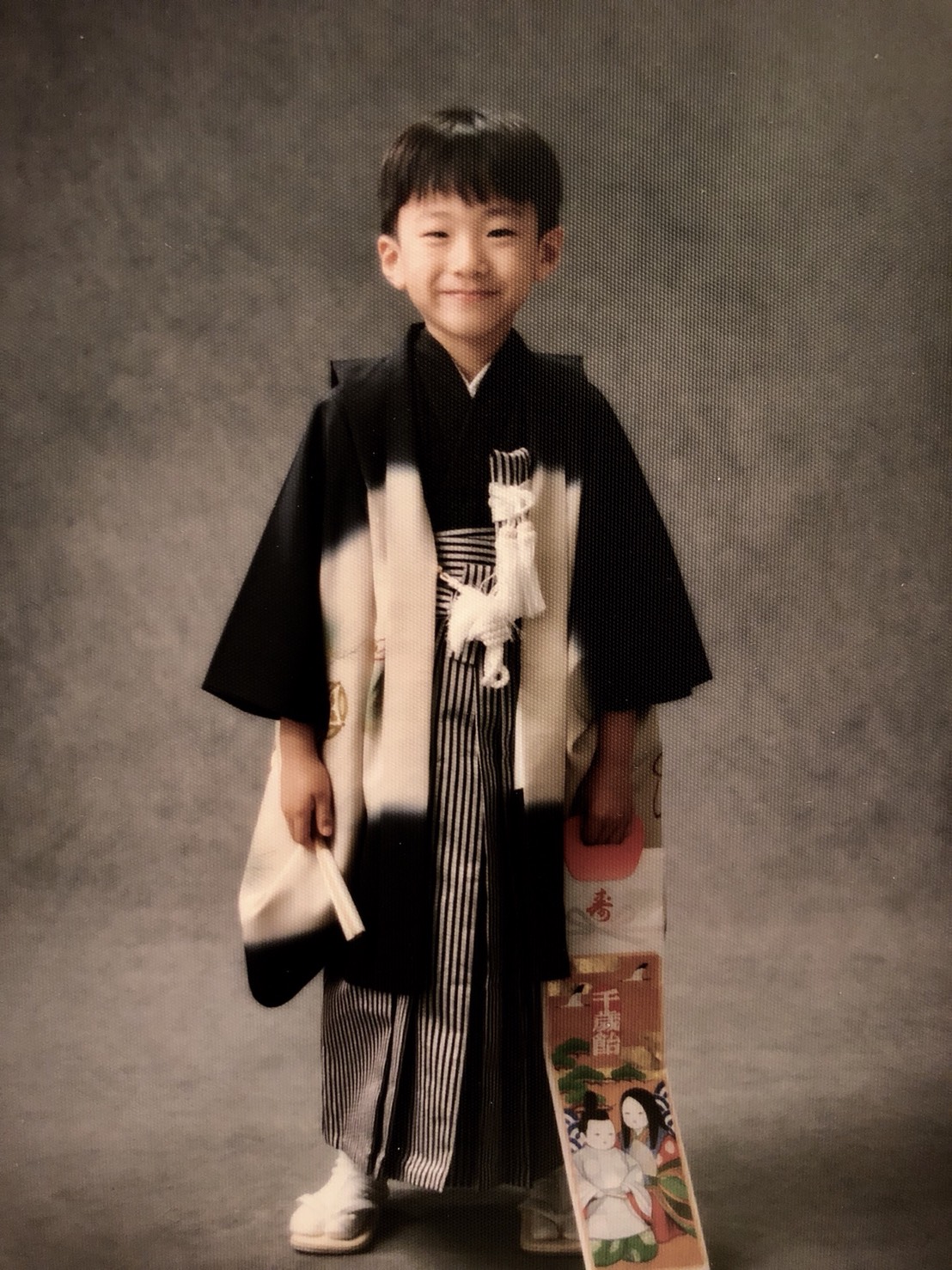

おもてなしのプロとして17歳で自立!

舞妓、鈴乃ちゃんの初舞台「都をどり」応援しよう。

「たった1年で新人をプロに育て得る新人教育」祇園、経営体験セミナー

■ 4月23日 木曜日

■ 山兵さろん 12時集合 お昼は済ませてお集まりください。

12:15~14:30 花街セミナー

「たった1年でおもてなしのプロ、舞妓さんを育てる人材教育」 「都をどりの見どころを解説」

15:00~15:30 南座へ移動

16:30~ 都をどり、鑑賞

18:00~ 鈴乃ちゃんとお食事会

20:30 終了

■ 募集人数 5名さま 限定

都をどりのチケット手配と観光シーズンで料理屋さんへ入れる人数の上限です。

早期にお申し込みいただいた方を優先で満席になり次第締め切りとさせていただきます。

■ 会費 55,000 (税抜)

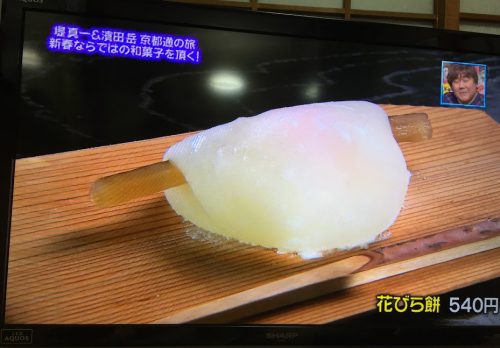

ミシュラン☆料亭で会席料理付き

今回は、ディナーセミナーになりますので予定が変わります。

* セミナー終了後、オプションでお茶屋さんのバーへご案内します。

祇園情緒あふれる隠れ家の素敵なバーでアフターセミナーの創発をいたしましょう。お席に限りがありますので、セミナーお申し込み時に「オプション希望」と書いてください。

ブログの読者登録、こちらからできます。

この記事へのコメントはありません。